von: CHRISTINA UND EBERHARD WÜHLE

Die Geschichte vor Gründung der Gehörlosenhilfsschule.

Samuel Heinicke gründete 1778 in Leipzig die erste staatliche Taubstummenschule Deutschlands mit Genehmigung des Kurfürsten Friedrich August III. 1788 entstand das Königliche Taubstummeninstitut in Berlin. Es wurde im Dezember 1943 durch Fliegerbomben zerstört. Ihr Direktor, Gotthold Lehmann, richtete 1945 in dem zum Teil zerstörten Schloss Marquardt bei Potsdam eine provisorische Ausbildungsstätte für gehörlose Kinder ein.

Gründung einer brandenburgisch-preußischen Taubstummenanstalt

Kaiser Wilhelm I. hatte 1879 die Gründung einer brandenburgisch-preußischen Taubstummenanstalt in Wriezen/Oder veranlasst, welche 1934 geschlossen wurde. 1891 öffnete in Guben die „Provinzial-Taubstummenanstalt“ mit einem Vorschul- und Berufsschulteil.

Umzug der provisorischen Ausbildungsstätte für gehörlose Kinder

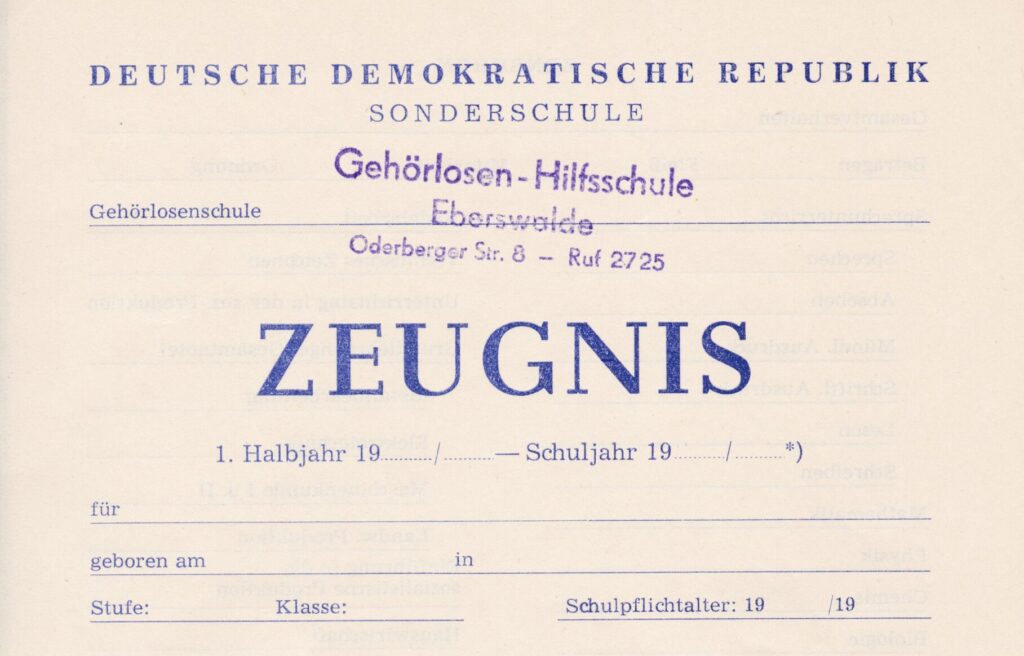

Im Winter 1946/1947 vollzog sich bei minus 15° C der Umzug der provisorischen Ausbildungsstätte für gehörlose Kinder von Marquardt nach Eberswalde in einem offenen LKW. Unter schwierigsten Bedingungen gelang es Direktor Gotthold Lehmann, mit ca. 100 gehörlosen Schülern am 21.04.1947 in der Oderberger Straße 8 die „Landesgehörlosenschule“ mit Internat in zwei Gebäuden der Brandenburgischen Landesanstalt zu eröffnen.

1949 waren bereits 159 Kinder internatsmäßig untergebracht, die von 15 Erziehern betreut wurden. Die schlechte Ernährung und Bekleidung sowie fehlende Bettdecken und Heizmaterial führten zu Massenerkrankungen und Ungezieferbefall.

Amt des nach Westdeutschland geflüchteten Direktors Lehmann

1950 übernahm Alexander Kube das Amt des nach Westdeutschland geflüchteten Direktors Lehmann. Bis 1961 verlor die Schule sechs Pädagogen durch Flucht in die Westsektoren. Das Gut „Macherslust“ an der Oderberger Straße wurde mit drei Vorschulklassen der Gehörlosenschule angegliedert. 1951 begann die Ausbildung für die ersten Mädchen in der Oderberger Straße 8 als Damenschneiderinnen und die ersten Jungen erhielten im Keller eine Ausbildung zum Tischler.

1952 erfolgte die Umbenennung der Landesanstalt in „Bezirkskrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie“. Unter den neuen Lehrkräften befanden sich u. a. Hans-Joachim Ohrt und Ursula Kossak , die 1957 heirateten. Ohrt arbeitete später als langjähriger Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Hörgeschädigtenpädagogen. Beide beendeten 1954 das zweijährige Studium der Sonderpädagogik an der Humboldt-Universität Berlin und übernahmen die Lehrtätigkeit an der Gehörlosenschule. Ohrt erhielt 1955 seine Ernennung zum kommissarischen Direktor.

Rehabilitationspädagogisch-psychologische Differentialdiagnostik

1974 gründete er die erste Beratungsstelle für hörgeschädigte Kinder. 1983 promovierte Ohrt mit dem Thema „Rehabilitationspädagogisch-psychologische Differentialdiagnostik bei fraglich debilen gehörlosen Schulanfängern“ zum Doktor der Pädagogik. 1991 wurde in Potsdam unter Mitwirkung und Vorsitz von Orth der Landesverband Brandenburg des Berufsverbandes Deutscher Hörgeschädigtenpädagogen gegründet.

1953 öffnete in der Villa Macherslust der schuleigene Kindergarten. Im selben Jahr wurde die Ausbildung der Schüler zum Gärtner und Landwirt aufgenommen. 1956 erfolgte die Einweihung des Neubaus Sophienhof als „Hilfsschulteil für schwachsinnige, bildungsfähige Gehörlose“. Unter Direktor Höhne leitete Anni Borchert vier Hilfsschulklassen.

Das Ministerium für Volksbildung der DDR ordnete 1958 eine Neustrukturierung der Gehörlosenschule Eberswalde an. Um künftig gehörlose, lernbehinderte Kinder beschulen zu können, wechselten die taubstummen Grundschüler zusammen mit ihrem Berufschullehrer an die Gehörlosenschule nach Güstrow.

Die Objekte Sophienhof und Macherslust wurden in die Landesanstalt für Psychiatrie integriert. In der Oderberger Straße 8 entstand die einzige Gehörlosenhilfsschule der DDR (GHS) mit neun Schulklassen unter Leitung von Direktor Hans Mehnert. Seine Frau Anni arbeitete als stellvertretende Schulleiterin.

Für diese Schulform gab es keinerlei Vorbilder. Es mussten ein Diagnoseverfahren, spezielle Lehrpläne und Lernmethoden erarbeitet werden, um die Kinder angemessen fördern und mit einem Teilfacharbeiterabschluss in die Gesellschaft entlassen zu können.

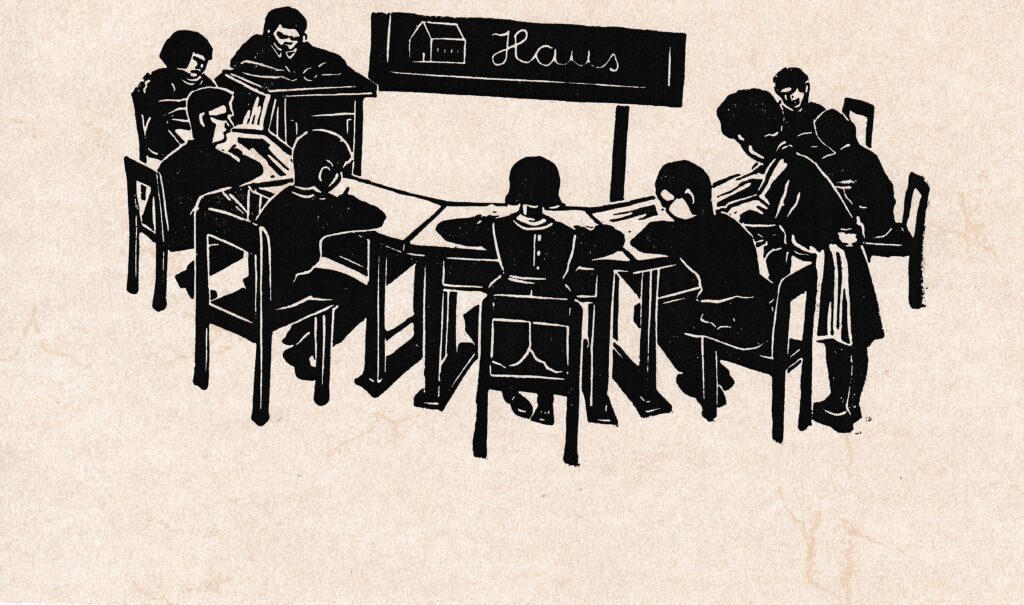

typische Sitzordnung in einem Halbkreis

Ein zweiter Werkraum für Papierarbeiten wurde 1959 eingerichtet und Ida-Elisabeth Röhl konnte in der Schulküche im Keller des Wirtschaftsgebäudes den Unterricht in Hauswirtschaftslehre durchführen. Der Unterricht erfolgte in neun Klassen Siegfried Kersten war Zeichenlehrer. Eines seiner Linolschnitte „Der Sitzkreis“ zeigt die typische Sitzordnung in einem Halbkreis, um jedem Kind einen ungehinderten Blick auf die Tafel und die Lehrkraft zu ermöglichen. Diese Sitzordnung ist heute noch gültig.

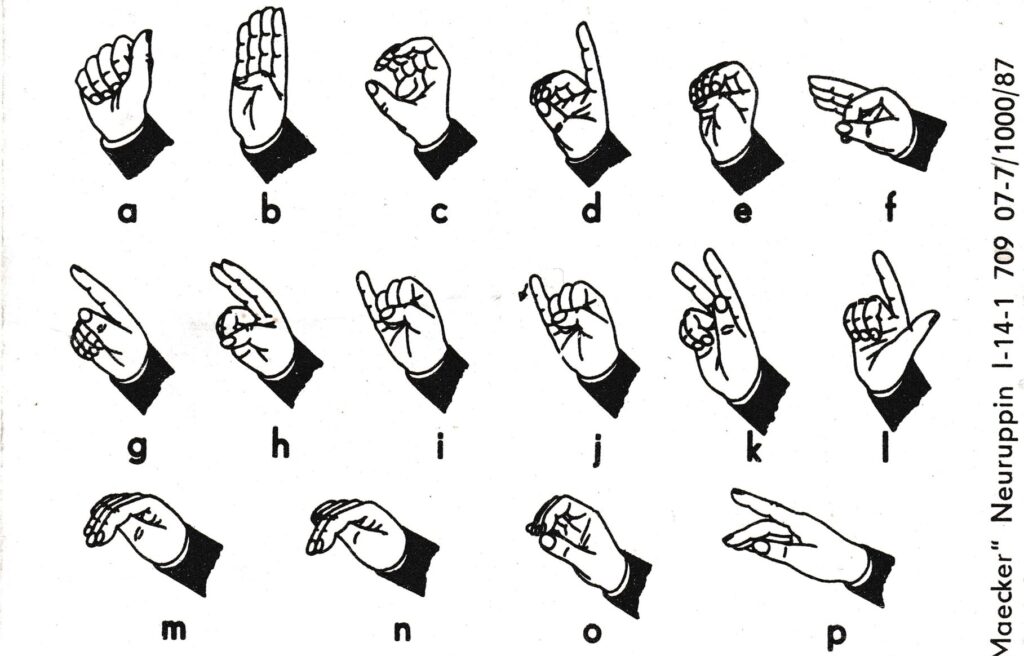

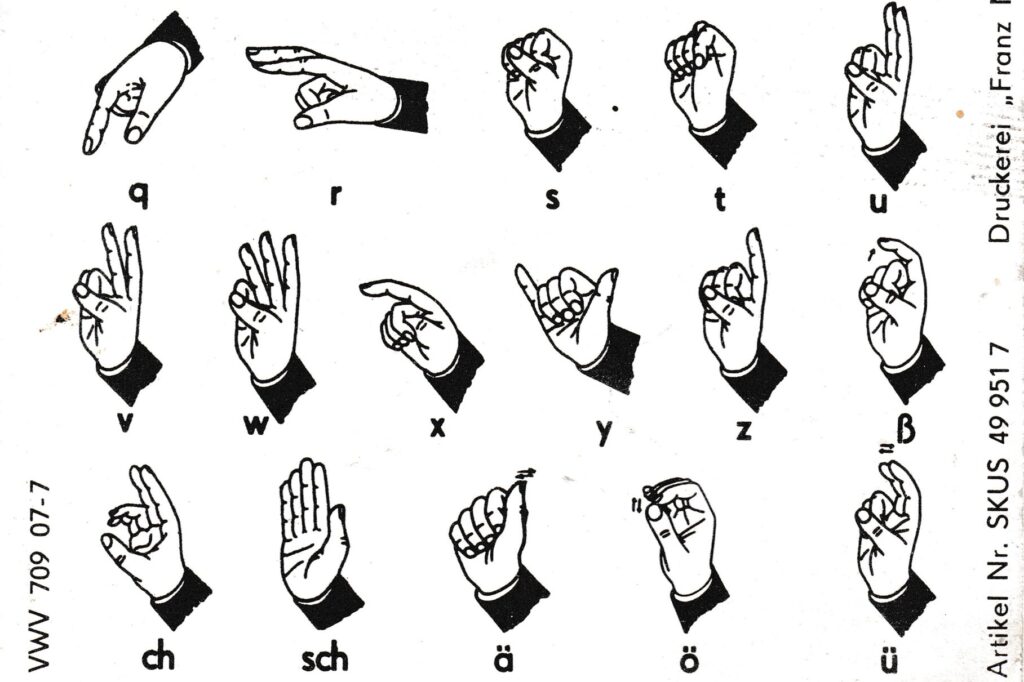

Mit Schuljahresbeginn 1960 erfolgte erstmalig die Einrichtung von Klassen für hörgeschädigte und sprachbehinderte Kinder. In Eberswalde wurden die Daktylzeichen eingeführt. Dazu erhielt jedes Kind ein kleines Fingeralphabet-Kärtchen. Alle gehörlosen Schüler wurden dazu angehalten, immer Papier und Bleistift bei sich zu tragen. Ab 1963 wurde die Sprache in aphoristischer Form eingeführt. Die aphoristische Sprache wurde 1978 durch die grammatikalisch-normgerechte Sprache abgelöst.

Arbeitserziehung zum Schwerpunkt erhoben

Um die Schüler auf ein selbstbestimmtes Leben vorzubereiten, wurde 1964 die Arbeitserziehung zum Schwerpunkt erhoben. In den Klassen 5-8 wurden mehrtägige Arbeitspraktika in der Schule und im Heim eingeführt. Ab 1964 erhielten zwölf gehörlose Berufshilfsschüler in zweijährigem Turnus eine Ausbildung in der Gärtnerei und der Hauswirtschaft.

Für die medizinische Betreuung der Schüler konnten die Allgemeinmediziner Dr. Kothe und Dr. Donalis, Fachärztin für Psychiatrie/Neurologie, gewonnen und damit die gesundheitliche Betreuung der Kinder maßgeblich verbessert werden.

Der Verwaltungsleiter Günter Pofahl verließ 1967 nach achtjähriger Tätigkeit die Schule. Zehn weitere „gehörlos-schwachsinnige Jugendliche“ erwarben die „Ansatzreife für die Produktion in der Gärtnerei, Tischlerei und Hauswirtschaft“ und wurden in das Berufsleben entlassen.

Ab Klasse 6 wurden die Fächer Naturkunde, Geographie und Staatsbürgerkunde eingeführt

Auf den Feldern des Volkseigenes Gutes (VEG) Lichterfelde, Ortsteil Buckow, bekamen 16 Jugendliche 1981 eine Ausbildung als Teilfacharbeiter für Gartenbau. Für die Klassen 1-7 gab es die Fächer Hörerziehung, Sprachentwicklung und rhythmisch-musikalische Erziehung. Ab Klasse 6 wurden die Fächer Naturkunde, Geographie und Staatsbürgerkunde eingeführt. Um die Möglichkeit einer Langzeitdiagnostik zu erhalten, erfolgte 1984 die Eröffnung einer Vorschule. 1990 erhielten 130 Kinder in der GHS Unterricht.

In der schwierigen Phase der Umstrukturierung durch die Wiedervereinigung hatten Direktorin Jutta Hidde und ihre Stellvertreterin Evelyn Gründel mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Das gesamte Konzept der Beschulung wurde infrage gestellt. Das bewährte System der Zusammenarbeit von Lehrern und Erziehern in der Schule und im Internat funktionierte durch verschiedene Zuordnungen nicht mehr. Die Kinder aus entfernteren Ecken der DDR blieben weg.

Bis zur Wende trugen die gehörlosen Schüler Taschenhörgeräte von der Firma Oticon

Zu DDR-Zeiten standen technische Hörhilfen nur im begrenzten Umfang zur Verfügung. Bis zur Wende trugen die gehörlosen Schüler Taschenhörgeräte von der Firma Oticon. Die Klassenräume waren mit Gemeinschaftshöranlagen ausgestattet. Durch den damaligen Stand der Technik konnten mit Hilfe der einfachen Hörhilfen ein großer Teil der Schüler nicht zum Erwerb der Lautsprache befähigt werden. Nach der Wende verbesserte sich die Hörtechnik sehr schnell. Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte und Cochlear-Implantate wurden allen hörgeschädigten Schülern zur Verfügung gestellt und in den Klassenräumen Mikroportanlagen und Schallfeldverstärker installiert.

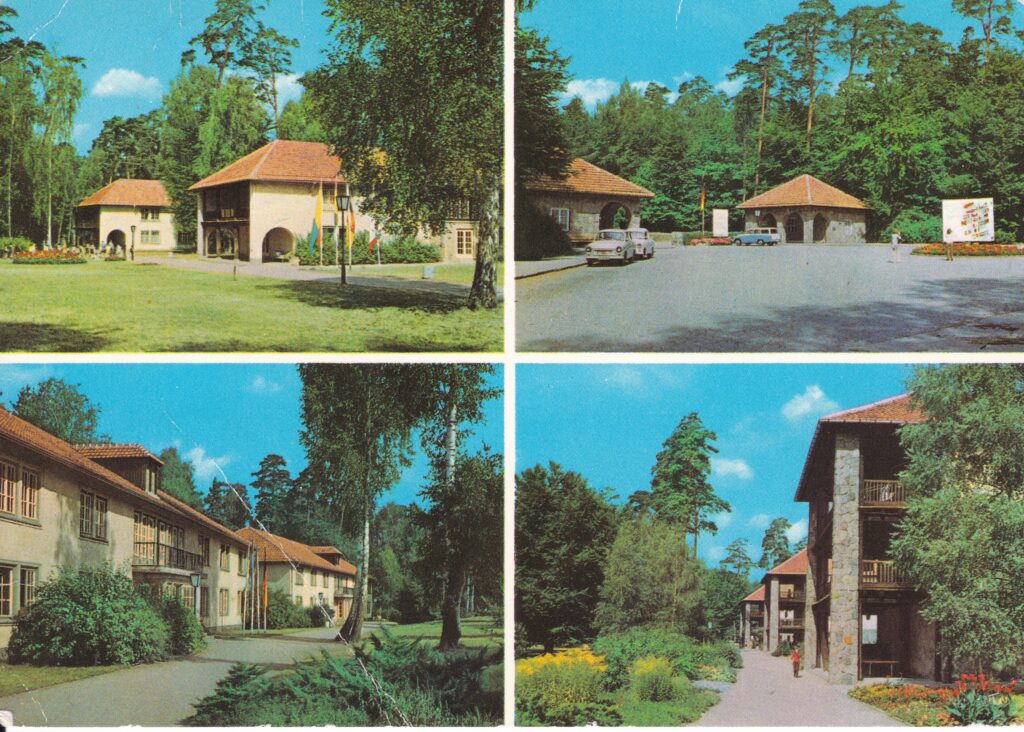

Die Gehörlosenhilfsschule zog in die moderne, leerstehende Schule mit Turnhalle nach Altenhof am Werbellinsee um. 130 Kinder bezogen drei Häuser im Kinderland in der neuen „Schule für Hörgeschädigte“ in der ehemaligen Pionierrepublik „Wilhelm Pieck“. 27 Lehrkräfte unterrichteten die 15 Klassen unter Leitung von Jutta Preußner.

Der Begriff „Gehörlosenhilfsschule“ (GHS) wurde 1991 nach 33 Jahren durch die Bezeichnung „Förderschule für Hörgeschädigte“ ersetzt. Ein Stuhl als Andenken an diese Zeit befindet sich im Eberswalder Museum.

Übergang zu modernen Lernmethoden und Umbau der ehemaligen GHS

Am 30.09.1992 fand im Schulverwaltungsamt für den Kreis Eberswalde durch den Landesverband eine Beratung zur Perspektive der Sonderschulen statt.

17 Schüler der ehemaligen GHS begannen 1993 ihre Lehre als Gartenbauwerker im Berufsbildungswerk in Lichterfelde/Buckow. Es begann die kooperative Zusammenarbeit mit der 4. Grundschule. Hier erfolgte ab 01.09.1998 erstmals die Einschulung einer 1. Klasse mit hörgeschädigten Kindern durch ihre Hörgeschädigtenpädagogin Magdalena Müller.

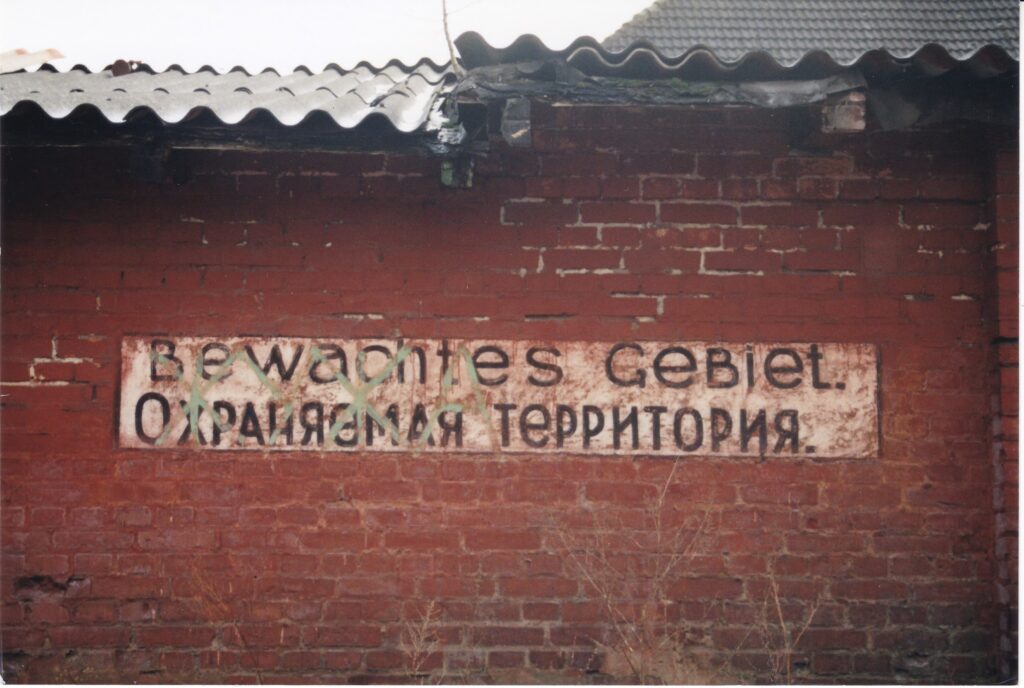

Die „Förderschule für Hörgeschädigte“ in Altenhof wurde 2002 geschlossen. Alle fünf Klassen zogen in die Gesamtschule Westend um. Zum Jahresende 2007 erfolgte der Zusammenschluss der unter Leitung von Frau Gläser stehenden Grundschule mit der von Frank Hamann geleiteten Oberschule zur „Oberschule Westend mit integriertem Grundschulteil“. 2008 feierte diese Schule das Richtfest des Ersatzneubaus. Gleichzeitig erfolgte offiziell die Namensgebung in „Karl-Sellheim-Schule“, nach dem Pädagogen Carl Sellheim. Der Umbau der vorhandenen Gebäude der ehemaligen GHS begann 2003 mit der Errichtung der Sicherungsanlagen für den vorgesehenen neuen Maßregelvollzug. Im Juni 2008 wurden die Umbauarbeiten beendet und der Maßregelvollzug in die Forensische Klinik des Landes Brandenburg integriert.

Quellen und weiterführende Informationen

Chronik der Gehörlosenschule Eberswalde, handschriftlich begonnen im April 1949, im Besitz der Karl-Sellheim-Schule//Rudolf Schmidt in „Geschichte der Stadt Eberwalde“, Bd. 2, S. 170//Zeitschrift „Hörgeschädigtenpädagogik“ Heft 2/1995// diverse Unterlagen und Fotos von Frau Cornelia Werlich (Tochter des Lehrerehepaars Ohrt)//Dr. Ohrt, Hans-Joachim und Ohrt, Ursula: 50 Jahre Schule für Hörgeschädigte in Eberswalde – In: Eberswalder Jahrbuch1997/1998, S. 121-126//Hänel, Anita und Bode, Elke: Beständigkeit und Wandel – 60 Jahre Hörgeschädigtenbildung in Eberswalde – In: Eberswalder Jahrbuch 2007/2008, S.200-204//eigene Unterlagen, Zeitdokumente und Fotos.

Integrativ-kooperatives Schulkonzept in Eberswalde. Historischer Abriss 1947 bis April 2007.